为纪念遵义会议召开90周年、深入学习弘扬遵义会议精神,赓续红色血脉,从2024年11月至今,景德镇陶瓷大学“遵道行义 埏埴成器”志愿宣讲团开展志愿宣讲活动已历时150余天,累计举办专题宣讲20余场次、参与人数逾1500人次,覆盖高等院校、中小学、社区等,年龄跨度大、领域覆盖广,以“深学、活用、创新”为主线,推动遵义会议精神传播的“精准滴灌”与“润物无声”,使遵义会议精神在新时代焕发活力。

一、备课方式多样化,以深厚理论基础厚植红色情怀

宣讲团始终在“学懂弄通”上夯基础,打造浸润式学习模式,以扎实准备提升宣讲质量。为确保志愿服务的有效性、生动性,2024年11月,宣讲团打破传统理论学习模式,依托“专家指导+沉浸体验”构建深入学习体系,在活动筹备阶段开展了系统化、多维度的学习与备课。专家指导强根基:邀请校内党史专家、思政教师开展专题辅导,全方位、多角度深入解读遵义会议的历史背景、精神内涵及时代价值;沉浸学习悟初心:组织团队成员集中观看《遵义会议》《长征》等影视作品,学习历史图片、文献资料,通过“云游遵义会议纪念馆”VR展厅,以视听融合还原历史场景,让团队成员身临其境感悟革命精神;集体备课重实效:召开4次备课研讨会,创新运用分众化备课、试讲互评机制,针对不同宣讲场景设计分众化讲稿,并通过试讲互评、模拟演练等形式打磨宣讲技巧,确保理论精准、表达鲜活。

二、服务模式多元化,以精彩活动形式激活红色基因

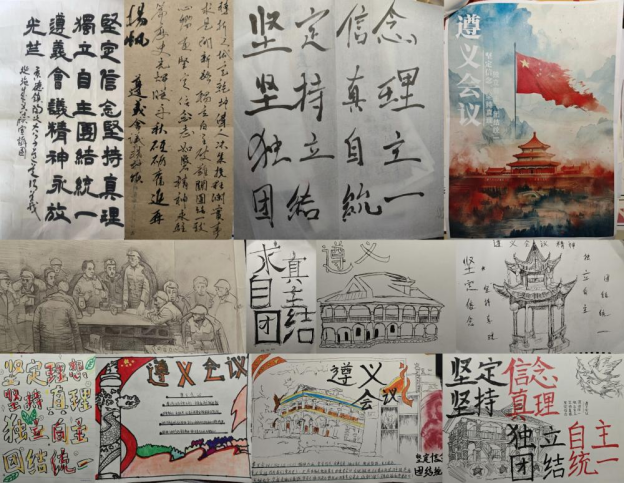

宣讲团始终在“接地气”上下功夫,以多元形式增强感染力,志愿服务坚持“受众在哪里,服务就贴近哪里”,灵活运用“理论+艺术”“历史+现实”的融合方式,让遵义会议精神“飞入寻常百姓家”,面向中小学生开展“红歌传唱+故事课堂”,以《红星歌》等经典曲目激发情感共鸣;面向社区群众结合红色电影《遵义会议》展映,以影像还原历史场景;面向大学生突出理论深度,阐释遵义会议精神与新时代新征程的内在联系,链接新时代青年使命。在宣讲中根据服务对象不断创新宣讲模式,争取一次比一次进步;在宣讲后及时评析总结,在自评、互评中持续增强宣讲的思政引领力。打造“创讲牵绘传”+“区域协调”特色宣讲模式,联合景德镇地区高校、中小学等相关单位,在创作红色文化艺术作品、讲好遵义会议精神故事、大手牵小手、绘制红色书画作品、传承红色基因的多元统一中,形成红色文化传播合力,让遵义会议精神的红色种子在瓷都“生根发芽”。

三、宣传渠道多维化,以创新宣传格局彰显红色魅力

宣讲团始终在总结宣传上求创新,扩大社会影响。团队坚持“每场一复盘、每阶段一总结”,推动活动提质增效,每场活动开展结束后召开总结会,梳理经验与不足,动态调整活动开展策略,如针对老年群体增加方言讲解、针对小学生增设红色音乐赋能。在宣传工作中,着力打造“线上+线下”全方位宣传矩阵,以喜闻乐见的方式多措并举,多渠道推进志愿服务团队的宣传工作。线下“走心”,深入各单位,通过放映《遵义会议》等红色电影、分发团队精心设计制作的“遵道行义埏埴成器”志愿宣讲团专属文创橡皮、发放遵义会议精神相关宣传资料等多种方式,打通宣传工作“最后一公里”。线上“走新”,充分利用新媒体与融媒体的传播优势,通过视频、图片、文字相结合的形式,在各类网络媒体、社交媒体及地方融媒体中心等平台上广泛传播。制作系列短视频《遵义会议精神微课堂》,形成总结材料《遵义会议精神在瓷都——志愿服务日记》集结成册。这些多维化的宣传渠道和宣传内容,成功打破了地域的界限,实现了信息的迅速而广泛的传播,不仅使志愿服务团队的活动在瓷都大地上开花结果,也让遵义会议精神在更广泛的受众群体中获得了感染力和影响力。